概要

思い出の本のひとつ。子どものころに読んで、大好きだったお話。感想文の習慣が始まる前のことだったので、改めて読んで書いておこうと思って、読んだ。サマリと感想を書く。

サマリ

- 北欧の小さな村、ヴェステルビィ (西の村という意味) でのお話。

- カトリ・クリングは25歳、黄色い目をした才女。誠実すぎて、近寄りがたい性格で、魔女とか呼ばれている。弟のマッツを大切にしていて、彼のためにボートを買ってやりたいが、お金は無い。

- マッツ・クリングは15歳、青い目をしていて、雪のようにきれいな心をしている。コミュニケーションに難があるけれど優しい。営繕が得意で、ボートが好き。自分で設計図を書いちゃうくらい好き。

- 犬はカトリが飼っている黄色い目をしたジャーマン・シェパード。カトリにのみ服従し、互いに尊重し合っている。

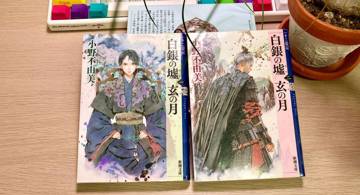

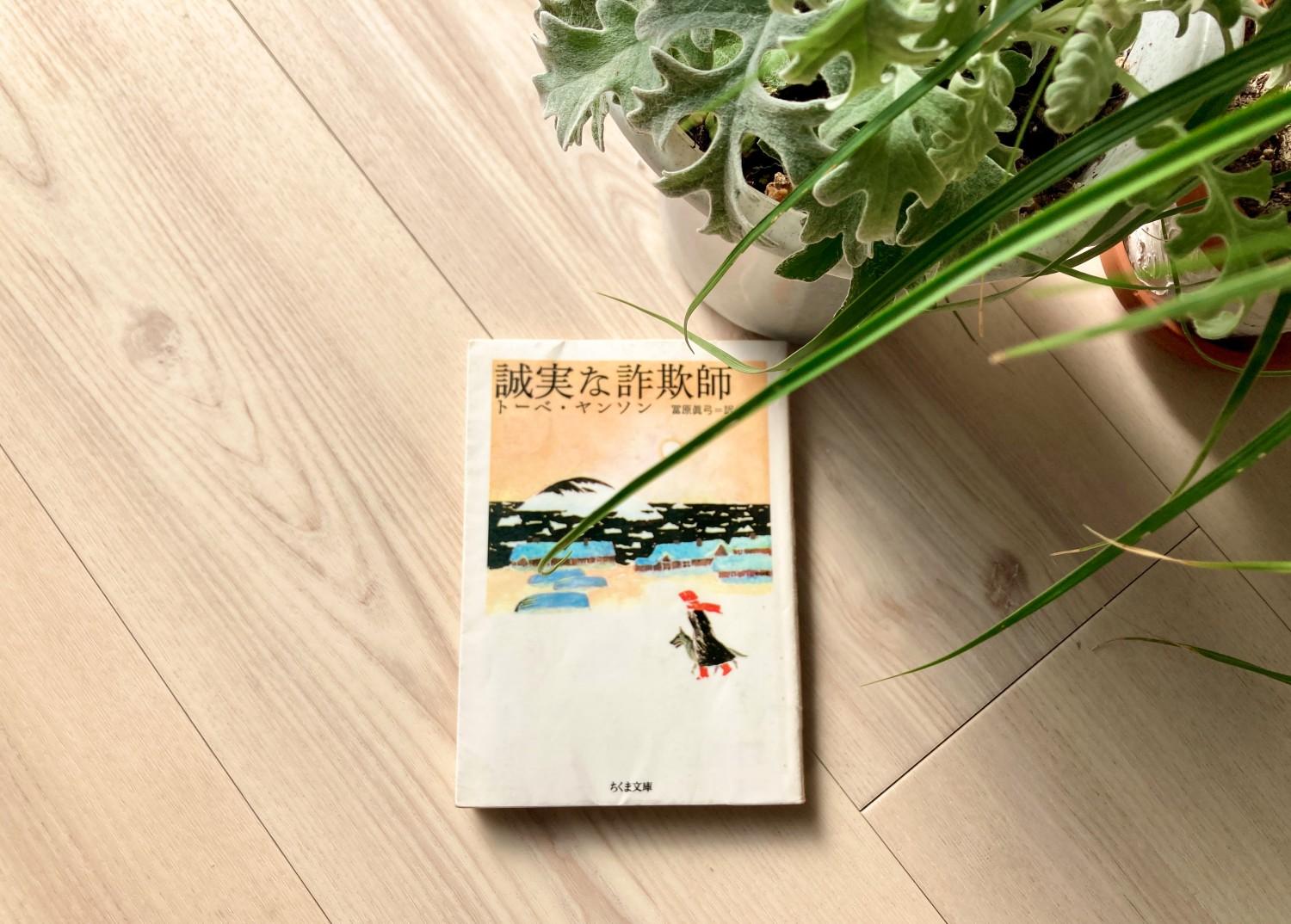

- この1人と1頭が歩いている表紙のイラストが素敵スギ。

- ヴェステルビィの人々は、たいていクリング家のことを遠巻きにみている。姉には実務的なことで時折頼るけど、隣人の欺瞞を暴き出しちゃうので、同時に怖がっている。弟はヘンな子だし、犬はちょっと怖い。

- エドヴァルド・リリィエベリは村の人だけれど、クリングの2人のことを好意的に評価している。

- “たしかに (あの2人は) つきあいやすい相手じゃない。”

- “ともかくクリングたちは正直な連中で、あいつらのやってることには、ちゃんと理由があるんだ”

- “見捨てるわけにゃいかんな。小さな魔女さんよ” (カッケェー!)

- アンナ・アエメリンは絵本画家の金持ちおばあちゃん。森の土壌を描く能力がぶっちぎりに高い。でかい屋敷、カニンヴィラ (兎屋敷という意味) に住む。嫌なことは忘れる尋常ならぬ能力を持ち合わせている。恵まれた生活を送ってきた影響で、お金の扱いに疎い。誰かに料金をふっかけられても気にせず払ってしまう。そこにカトリは目をつける。

- カトリは配達役のリリィエベリから、アエメリン宅への配達を代わってもらう。彼女へ自然に近づくためだ。アエメリンはカトリの率直な物言いを気に入る。

- “人が期待することはぜったい口にしないあなたの対応のしかたが、なんだか気にいってしまって”

- “礼儀正しさの片鱗すらなくて……。礼儀正しさはときに欺瞞だったりする、そうでしょう?”

- “ほかの人とはちがう、あなたは信頼にあたいする”

- 近隣で空き巣騒ぎが持ち上がったとき、カトリはこれを機会と、アエメリンの屋敷をこっそり荒らす。それを受けて、村の人々は心配して、誰かがアエメリンといっしょに住むべきだ、と言い出す。最近親しいカトリは自然と兎屋敷へ住み込む。こうしてカトリ、マッツ、アンナ、犬の生活が始まる。

- カトリはアンナの事務作業を手伝ううちに、アンナの周囲の人々が、アンナの人の良さにつけこんで、勘定を誤魔化していると指摘する。アンナは生い立ちのせいで、そんなもんトラブルになるくらいなら払っちまえ、との意見。しかしカトリの金銭に対する並々ならぬ熱意を受け、秘書を務めることを許す。

- “あなたがこんなにも無造作にお金を溝に捨てるのをみていると、ものすごく気分が悪くなります。あなたが軽蔑をこめて捨てているのは、まぎれもない可能性なのです。”

- “わからない” “カトリ、あなたね、なんでもお好きになさい。”

- カトリは事務作業の鬼なので、アンナの契約まわりの停滞状況をばしばし捌いていき、彼女の収入を倍増させる。マッツは相変わらず雪のようにきれいな心でそのへんをちょろちょろして、女2人を和ませている。

- そのうち、カトリとアンナに異変が持ち上がる。アンナは、周囲の人々が自分を欺いているというおぞましい疑念に囚われ、不信感を抱く。おかげで彼女自身も周囲の人間も居心地がよくない。というか、村人たちがカトリを怖がる理由がこれなのだ。混乱したアンナはさらに、勝手にカトリの犬に “取ってこい” を教えて、犬の高潔さを破壊する。カトリは犬を失い、そんなアンナを見て、自分の行いは正しいものなのか? と自問する。なにせ、自分が細心の注意を払って誠実に誠実にと気を付けてやってきたことが、生活をめちゃくちゃにしているのだから。

- カトリはこうして貯めたお金で、マッツのためのボートを買う目処をつける。一方でマッツのことをかわいがっているアンナも、マッツにボートを買ってやる、と言い出す。お互いに相談をしないから、この話はバッティングしてしまい、カトリは無表情に、声も立てずに号泣。アンナはすぐに撤回し、ボートの名付けをするときもカトリを尊重する。

- “カトリと命名してはどうかしら。このボートはカトリがマッツに贈ったわけだし”

- この件を受けて2人は変化する。カトリは、これまでアンナへ伝えていた、周囲の人々がアンナを欺いているという言を撤回する。アンナは仕事である絵を再開するが、以前のように、子どもたちに気に入られるための余計な絵を描き足すことをやめるようになる。

所感

- やっぱ、よかったッッ! この話が好きだ。

カトリ・クリングの学びついて

- もしかしたら読み取り方を間違えているかもしれないのだけど、ぼくの考えでは、最後のカトリの言葉 “ほかの人はあなたを騙していない” というのは、嘘なんだ。普通に、騙されてんだ、アンナは。

- でも、アンナが不信感にとらわれて苦しんでいるから、それの解消の一助となるべく、嘘をついたんだ。

- カトリは嘘をつかないことが信条のハズだけども、自分の主義を曲げている。それが、本件を受けてカトリが出した答えなのだと思う。

- まあ単純化すると、本作を通してカトリが知るのは、 “正しいからって何を言ってもいいわけじゃない” ってこと。普通の人でも成長の過程で学ぶ理屈だ。

- 言い方を変えると、もしあなたのゴールが “正しいことを言うこと” ならば、正しいことを言うのが正解なのだが、そうではなく、あなたのゴールが “あなたと話し相手が、互いの主義をある程度妥協しつつ楽しく会話を終えること” ならば、自分の主義だけではなく相手のことも考えつつ発言をするのが正解となるってこと。

- これまでは、彼女は自分がやりたいように (主義通りに) 振る舞っているだけでよかった。でも、生きていれば、カトリだって妥協する必要があるんだ。

- そこまで至り、エドヴァルド・リリィエベリみたいなおおらかな人がこれまで、合わせてくれていたのだな、と気づくことになるのだ。そういうシーンはちゃんとあるよね↓。

- “犬とでかけるついでだから、とでも言い訳をしてくれてもよかろう。そうすりゃ簡単なのに。”

- というわけで、このお話は、ぼくが好きな “成長済み物語” の一種だ。

- 成長済み物語: すでにしっかりと物事を考えて、自分なりの思想を育て上げ、芯を持ち、独立した人間が、それでも芯を曲げないといけない事件に出会い、それと向き合う、お話だ。

- 芯を持つ人間は、そういう事件をなんども経験しているものだし、そういう事件と向き合うことも厭わないメンタルも持っている。そういうお話が大好きだよ。これまで感想文を書いた中だと、このへん↓かな。

- (2016-12-05)村田沙耶香『コンビニ人間』: 合理性の鬼である古倉ちゃんが、聖地・コンビニから離れる決意をする。

- (2017-02-17)貴志祐介『悪の教典』: 最強のサイコパスが、自分の "ブレ" に気付いて戸惑う姿にキュンとくる。

- (2020-12-22)Ghost of Tsushima クリアまで: 成熟した侍が、故郷を護るために信条を曲げる姿に胸が締め付けられる。

カトリ・クリングのパーソナリティについて

- ところでカトリさんが優秀なのにはちゃんと理由がある。彼女は誠実でないものに悪臭を感じる感性を持っているからだ。こういう、理屈がはっきりしているキャラクター造形が好き。

- “怒ったり、恥じたり、怖がったりするとき、臭いは強くなる。犬はそれを感じ取る。瞬間的にわかるのだ。わたしが犬だったら、わかりすぎていやになるだろう。でもマッツには臭いがない。あの子は雪にようにきれいだ。”

- カトリさんの問題解決のルーチン↓。最高すぎない?

- “たんなる観察の問題です。なにかの習慣や行動様式を観察して、欠けたものや足りないものをみぬき、手当てをする。ただの定石。そして力をつくし改善する。あとはようすをみるだけです”

- ただの定石ではあるのだが、それができる人とできない人がいる。ダイエットと同じだ。食事に気を遣い、運動をする、その程度の定石ができる人とできない人がいる。できる人とできない人では何が違うのか? それは、やらないことへの拒否感だ。カトリは誠実でないものに悪臭を感じるから誠実であれるし、ダイエットを容易く行う人はデブへの拒否感が強いからダイエットができるのだ。

カトリ・クリングの問題行動について

- いや、アンナ・アエメリンさんの兎屋敷に住居侵入して荒らしてんじゃねえよw

カトリ・クリングとアンナ・アエメリンの学びについて

- カトリはアンナの優しさ…… “カトリと命名してはどうかしら” ……に触れたのがきっかけで、主義を曲げることを選んだのだと思う。あるいは、 “優しさ” ではなくて “誠実さ” と捉えたかもしれん。

- アンナはカトリの人間らしい部分……静かに流した涙とか、主義を曲げて嘘をつく姿……を受けて、他人に気を遣いすぎることを控えることを受け入れた。

エドヴァルド・リリィエベリがカッケェことについて

- 理解ある、リリィエベリ兄弟の長兄。器が大きく頼りにできるだけでなく、ちゃんと弱みも見せてくれる。飲み会するときにはとりあえずこの人は呼びたい、安定した人格……。

- カトリはもうエドヴァルトお兄ちゃんに今後の相談をするといいと思うよ!