概要

知り合いが勧めてくれたので読んだ。サマリと所感を書く。

サマリ

- 野宮春彦くん:

- 二十代にして、自宅で自然死する。

- 自分の欲しいものが分からなくなるほど、みんなに合わせて生きてきた。それにより、あらゆる人から愛され、あらゆる人を癒やしてきた。

- 親を安心させるため、友達の小野寺せつなさんを恋人として家族に紹介した。

- 野宮薫子さん:

- とくに美しいわけでもとくに愛されることもないが、不屈の意志と努力で人生を切り開いてきた四十歳。東京法務局八王子支局にて供託官を勤める。

- 愛する弟が死去したことで傷つき、愛する夫と離婚したことでボロボロになり、親もクズで、アルコール依存症になっちゃう。

- ボロボロになっちゃってたところを、小野寺せつなさんに救ってもらい、逆にせつなさんの助けになりたいと思う。

- 滝田公隆 (きみたか) くん:

- 子どもの人権のために働く子供好き。非常に真摯。

- 薫子さんを幸せにしてやりたかったが、子どもを持ちたい薫子さんとの生活が苦しくて離婚する。非常に真摯なのでお詫びにマンションをあげた。

- 小野寺せつなさん:

- でかくて、目つきが悪くて、料理がとんでもなく上手で、自殺遺児で、 “どうせ死ねば全部終わるんだから系” の二十代。

- 慢性骨髄性白血病を患っていて、体調面において不振である。

- 人間関係拒否系の女性だが、薫子さんがあまりにもボロボロで放っておけず、べらぼうに美味しい料理を振る舞ってあげて、お酒のロング缶を全部廃棄してあげて、家事代行サービスのボランティアに誘ってあげて、立ち直らせてあげる。

- 野宮桜子さんとその夫:

- 薫子さんと春彦くんの両親。クズ。ボロボロになった薫子さんに対しため息をつき、春彦くんの死後は薫子さんを息子の代わりの便利な丸投げ先として扱い、薫子さんの神経を逆撫でする。

所感

薫子さんとせつなさんのやり取りがコミカルで楽しい

- 薫子さんが、十歳以上年下の女性に、勝手にロング缶を廃棄されているのウケる。

- そのことがのちにふたりのネタになっているのウケる。 “そんなことをする人間がいるんですか?” “よろしかったら洗面所へお行きになって? すぐに会えましてよ”

- カロリー大爆発の悪魔の食べ物について、 “生きていくためには、悪魔に魂を売る必要もある” で意見が一致するのウケる。

- せつなさんにツッコミ、 “あなた国家公務員ですから。本当の自分を忘れないでくださいね” がウケる。

“もういい” について

- 確執のある両親と、愛する弟の思い出について話しているとき、薫子さんが感じたこと。

- 若い頃の怒りや不満について “もういい” と感じることについては、好感をもった。以前 “りすか4” で感じたことと同じだ。今のぼくの年頃って、そういうのに弱いのかもしれん。

- が、そこで終わらないのが『カフネ』だった。この両親は非常に不愉快だったな。

え? マジで? 反出生主義って市民権得てんの?

- せつなさん「生まれてくることがいいことなのか私にはわからないし、子供本人に自分が育つ環境も選ばせずに、こんなにどんどん壊れていくような世界に何十年っていう人生を背負わせて生まれさせる。それはすごく理不尽なことだと私は思います」

- 公隆くん「僕は、生まれてくることも、生きていくことも、苦しいことだと思う。すべての子供は親の欲望から生まれて、生まれたあとも親に虐げられる子供がたくさんいる。」「僕にはどうしても、子供を持つということは、またひとり不幸な思いをする人間をこの世に生み出すことに思えてしまう」

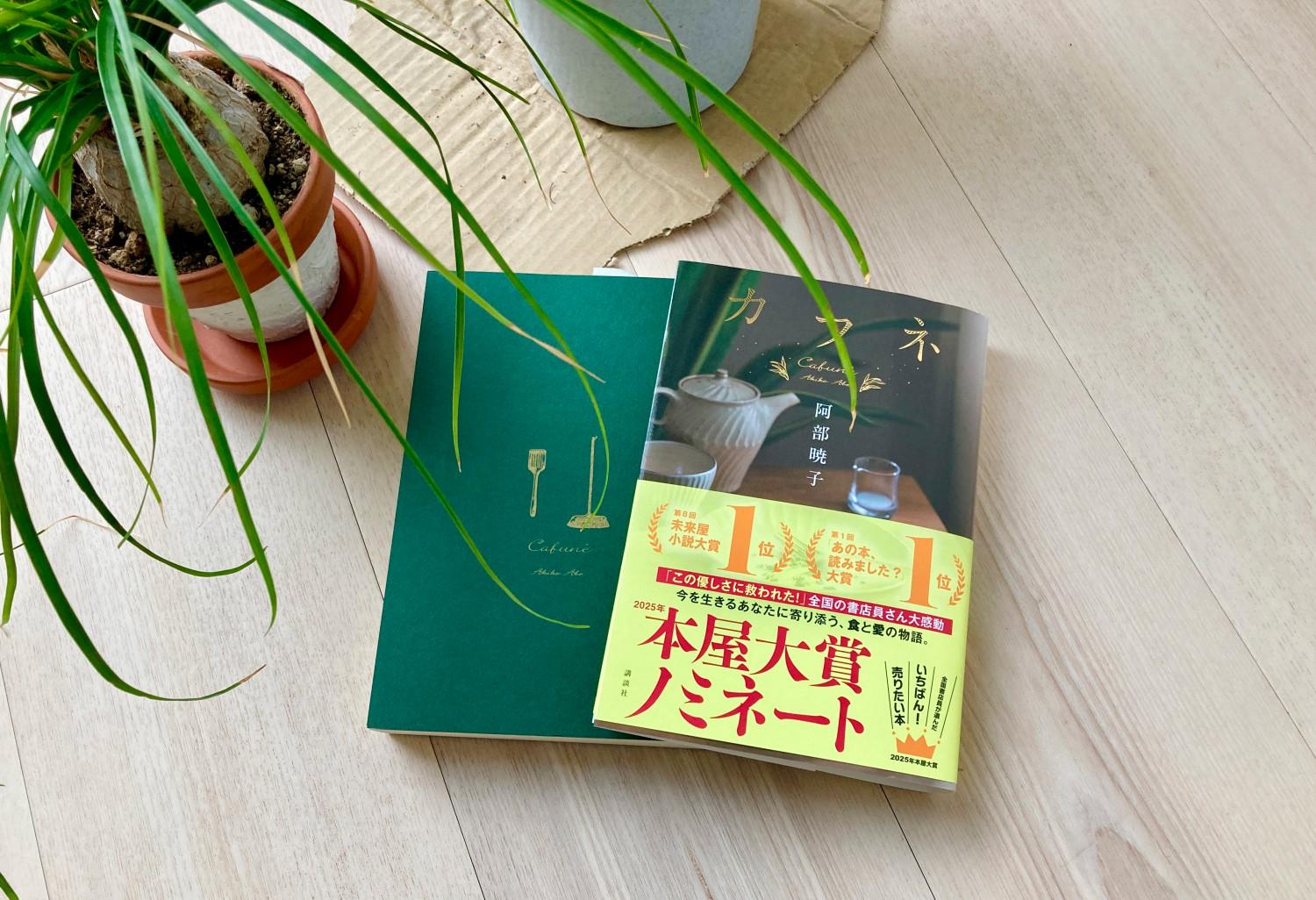

この本が人気ってことは、現在のジェネレーションにおいてこの考えが、ある程度受け入れうるということだよな? びっくりした。ぼくは同感だぜ! みんな! てかこの絵↓とか、その考えを表したものだし!

ぼくの経験上は、この考え方は否定されることが多い。それも、否定の論拠がだいたい “自分はべつに不幸じゃないから” といった、個人的な体験を根拠にしている。 “他人 (生まれてくる人) がどう思うかは分からない” ことが前提になっている本論について、 個人的な体験を前提にするのはアホすぎる。やがて、ぼくはこの話題を会話に使うことをやめた。

『カフネ』で本トピックが扱われているのを見て、ちょっと気をつけすぎてるか? と感じたよ。

まあ、『カフネ』においては、ちょっと気になるとこはあったけどな。この考え方をする人物ふたりは、病気を抱えていたり、過去につらい経験をしていたりする。もちろんフィクションにおいてキャラクターに背景をもたせることは自然だけれど、それによってこの考え方そのものが、 "つらい体験がもたらす特殊なもの" という誤解を与えかねない。実際は論理的な考え方なのに、根拠なく感情的に構築されたもののように描かれているきらいはある。そういう勘違いを生むような構成は避けたほうがいいように思うね。

また、この考え方は、自身の親への怨嗟へつながることもあるはずだけれど、『カフネ』ではそこまで踏み込んではいないな。そこが、まあ一般受けを意識してバランスを取ったというところだろうか。