概要

これを読破しちゃったらよお、名古屋周辺の地図を見るときの解像度が高まるんじゃないか?

こういう濃尾平野の地図を見るとき思うこと

- 名古屋市一帯は東高西低なんだよねー。それは濃尾傾動地塊運動によるもの。

- だから、木曽三川 (さんせん) もそういう向き (東から西へ、西から南へ) に流れてるのよ。

- ここらはもともと東海湖というドでかい湖だった。650万年くらい前の話だ。

- そこへ木曽三川が土砂を運んできて沖積平野ができた。それがこのへんの平野、濃尾平野だ。

- 伊勢湾は木曽三川と庄内川の影響で遠浅だ。

- 現在の港区はもともと干潟だった。

- 海のほうにある南海トラフは、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいるとこ。

- 濃尾地震は1981年のやばい地震だが、南海トラフ由来ではなく、岐阜県西根尾村が震源。現在の本巣市。

こういう名古屋の地図を見るとき思うこと - 河川とか

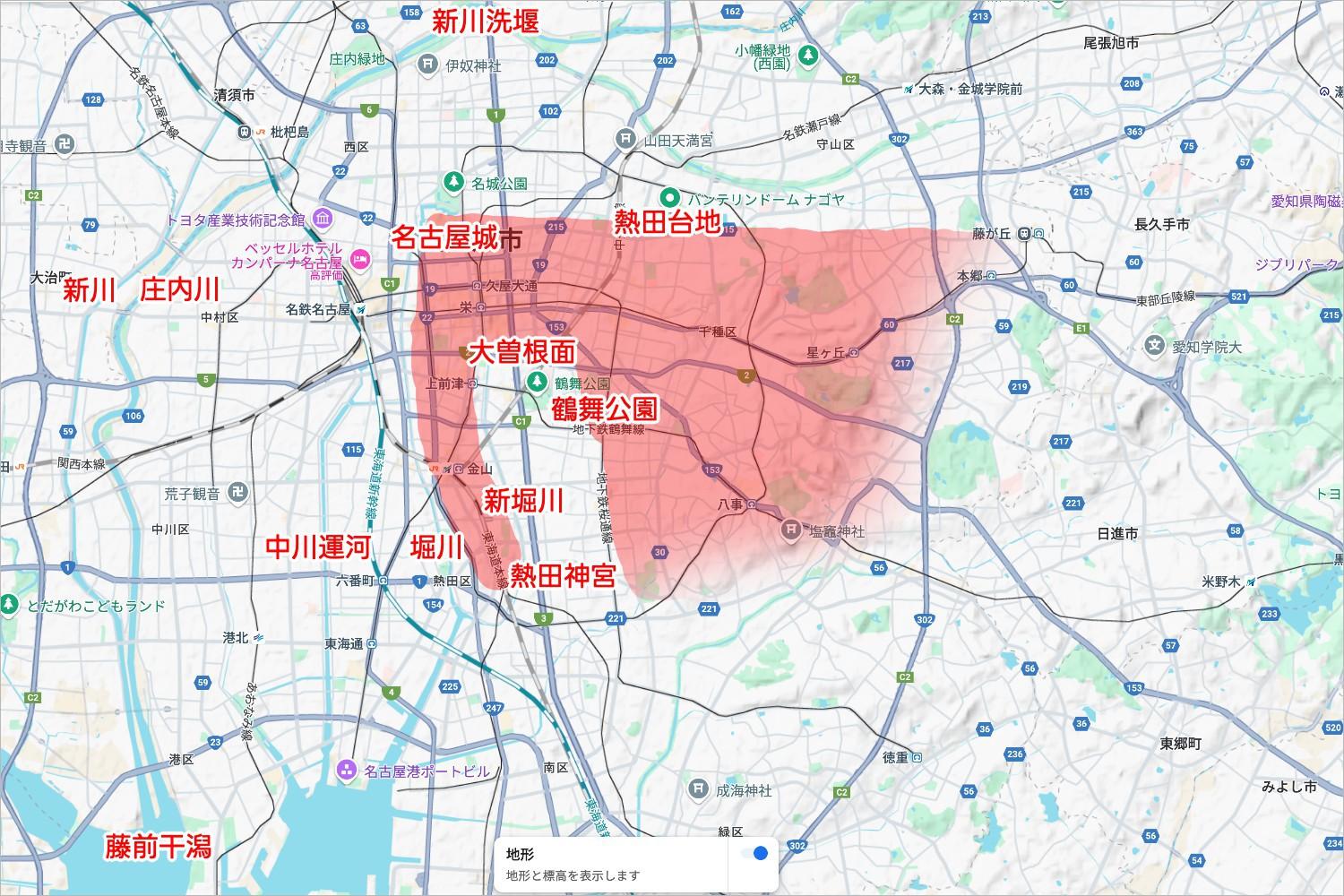

- 熱田台地

- 名古屋城が左上に来るような長方形で、熱田台地があるんだよねー。左を向いた象みたいなシルエットだ。

- 象のアゴにあたる場所が大曽根面なんだよな。一時的に矢田川が流れたから、熱田台地の中でも標高が低くなっている。

- 地震のとき、この台地はちょっと震度が低い。名古屋城がここにあるのは偶然ではなくて、ここが頑丈だから選ばれた。

- JR 中央本線に乗ると、熱田台地を左から右へ突っ切るから、台地を感じることができるらしいぜ。

- 名古屋駅 (低い) → 金山 (台地上) → 大曽根面 (低い) → 千種 (台地上) → 大曽根駅 (低い)

- 熱田神宮は江戸時代のころは岬にあって、そっから南は海だった。マジかよ。

- 江戸時代、財政力強化のために、これを干拓によって水田にした。それが熱田新田とか熱田前新田。

- 1649年に、徳川義直が命じて作った。

- 熱田区、港区、中川区の “N 番町” は、神殿の東から順番の33区分けが由来になっている。

- ここらへんにある百曲 (ひゃくまがり) 街道は、西国33所観音巡礼にちなんで、33番割観音巡りがある。

- 干拓は埋め立てよりも低コスト。海底の土地をそのまま使うので標高が低い。

- ここより先は埋め立てだから、標高が高い。ここ、ってのは国道23号あたり。海に近いほうが標高が高いのは、そういう事情。築地口駅あたりでは、目視で高低差がわかる。

- 現代に残っている干潟は藤前干潟だけ

- 1981年に廃棄物処分用地にする計画が出たんだけど、反対運動で中止になって、2002年にラムサール条約に登録された。

- 渡り鳥のハマシギとかが来る。

- 年魚市潟 (あゆちがた) は干拓と埋め立てによりもう無い。

- 平安中期、このあたりを “あいち” と呼んでいた。おそらく愛知県の由来はこれ。

- 庄内川

- 暴れ川。

- 武衛堤 (ぶえいづつみ) は1400年、清洲を守るために作られた。

- 御囲禍堤 (おかこいかづつみ) は江戸時代、名古屋城を守るために作られた。

- 堀川

- 1610年の名古屋城築城に伴う清洲越しのときに作られた人工河川。

- 近代以降、水質汚染によって死の川と呼ばれた。

- 新川

- 1784年に、天明 (てんみょう) の治水で作られた人工河川。

- 新川洗堰 (あらいせき) は、増水時に庄内川から新川へ水を流すところ。

- 新堀川

- 1910年に完成した人口運河。

- 水源の殆どが下水処理水の上、潮汐の影響で流れが停滞するので、悪臭がやばい。

- これを作ったときの残土処分場が鶴舞公園。

- またまた別の人口運河として、中川運河がある。1924年に完成。

こういう名古屋の地図を見るとき思うこと - 施設とか

- 名古屋駅

- 1886年、もともと名護屋駅が笹島にあって、それが1887年に名古屋駅に移動した。

- 2034年移行にリニア中央新幹線ができる予定。

- リニアと似てるリニモって知ってる? 常電導磁石がリニモ。超電導磁石がリニア中央新幹線。

- HSST 実験線

- 1991年、大江にてスタート。これを使って2005年に、愛知高速交通東部丘陵線、リニモが開業した。

- 新名古屋駅

- 1941年に開業。2005年に、名鉄名古屋駅に改称。

- 3面2線なのに900本/日なのはすごい。

- 金山総合駅

- 名古屋駅の次の大ターミナル駅。

- 1944年に名鉄と金山駅と、1967年に市営地下鉄の金山駅があった。それが、1989年の世界デザイン博覧会をきっかけに総合駅として完成。

- あおなみ線

- 名古屋駅と金城埠頭を結ぶやつ。

- 1950年、もともと貨物支線だったが、鉄道空白地帯だったので、11駅設けて2004年にあおなみ線に。

- 名前は一般公募で決まった。イメージカラーの青と、名古屋のナと、港のミ。

- 日比津 (ひびつ) 基地

- こだまが夜に休んでいる場所。

- 戦時中、弾丸列車計画の用地だった。東京と下関を9時間で結ぶ計画だった。が、戦局悪化で中止になった。

- 路面電車

- 1898年、もともと笹島から県庁前まで走っていた。1974年に、時代遅れということで全廃。

- 日進市のレトロでんしゃ館で保存展示されている。

- 朝日遺跡

- 東海最大の環壕集落だ。戦争対策のため、周囲が溝になっている。

- 遠賀川 (おんがかわ) 式土器がたくさん出土してる。

- 遠賀川式土器は、福岡県の遠賀川流域で大量出土しているやつ。水耕稲作と一緒に広まった。

- 志段味 (しだみ) 古墳群

- 様々な時代の古墳が集中しているので、古墳時代の縮図と言われている。

- 4C前期〜中期が白鳥塚古墳。5C中期〜6C前期が西大久手古墳。6C後期〜7Cが白鳥古墳群。

- 西大久手古墳では巫女型埴輪が出土している。キャラクターのしだみこちゃんはこれが由来。

- 断夫山 (だんぷさん) 古墳

- 熱田神宮公園にある。

- 伝承上はミヤズヒメのお墓なんだが、実際はたぶん、継体天皇の后の母のお墓。伝承上は、って何だよ。

- 誓願寺

- 1147年に、源頼朝が生まれたところ。1192年に征夷大将軍になった人。

- 中村公園

- 1537年に、豊臣秀吉が生まれたところ。1585年に関白になった人。

- 桶狭間の戦い

- 1560年に織田信長が清洲城を出発して、熱田神宮で祈願して、今川義元を討ち取ったやつ。

- これは、尾張国内の領土を巡る紛争だ。

- 豊明市栄町が、今川さんの戦死地。

- 緑区桶狭間北が、織田さんが今川さんの首を洗ったところ。田楽坪とも呼ばれる。

- 那古野 (なごや) 城

- いまの名古屋城の二の丸あたり。

- もともと今川氏の拠点で、1538年に織田信秀が奪取して、信長が育ったところ。

- 名古屋城

- 1600年に、徳川家康が関ヶ原の戦いで勝利して、1603年に征夷大将軍になったあと、1610年に築城開始して、1615年に本丸が完成した。

- 築城の目的は、各地の豊臣恩顧の大名を牽制すること。

- 1649年に徳川義直が住んでた。そのとき義直が、熱田新田を作るよう命じた。

- 太平洋戦争で B29 がぶっ壊したあと、1959年に再建された。

- もともと栄えていたのは清洲にあったのだが、清洲越しによって現在の場所へ移動した。

- 熱田台地が安定しているから、ここに選ばれた。

- 清洲越し

- 清洲は低湿地で、水害が嫌だったので、移動したのだ。

- このときの水上輸送のため、人口運河、堀川ができた。

- 名古屋港

- もともと熱田港だったが、1907年に熱田町を編入したとき改称した。

- 取扱量が22年連続で日本一。愛知県の生産額の半分くらいの経済波及効果がある。

- めっちゃ広くて、弥富町、飛島村、名古屋市、東海市、知多市にまたがっている。

- 1937年のいろいろ

- 名古屋駅を笹島から現在の場所へ移動。

- 東山動物園、植物園を開園。

- 名古屋観光ホテル開業。

- 名古屋汎太平洋平和博覧会を、平和を祈念して開催したが、同年に盧溝橋事件が発生して日中戦争になった。

- 100メートル道路

- 久屋大通と若宮大通のこと。大空襲でボロボロになったあとの復興時に作ったもの。

- 復興するとき、建築物を道路から2メートル、隣地から1メートル以上離すように規制したことが役立った。

- 伊勢湾台風

- 昭和大台風のひとつで、1959年に発生した。名古屋市内で死者1851名。港区全域が20日以上が水没した。

- これが要因となって、港区、南区を中心に、浸水位の標識がある。

- 五街道

- 江戸幕府が整備したもの。

- 伝馬制 (人馬継立をして、公用の荷と書状を輸送する) ためのもの。

- 鳴海宿 (なるみしゅく) は現在の緑区鳴海町。東海道において、日本橋から40番目。

- 宮宿 (みやしゅく) は現在の熱田区。東海道において、最大で、日本橋から41番目。

- 桑名宿 (くわなしゅく) は現在の三重県桑名市。日本橋から42番目。

- 宮宿と桑名宿の間は、東海道で唯一の海路。七里の渡しと呼ばれる発着場がある。

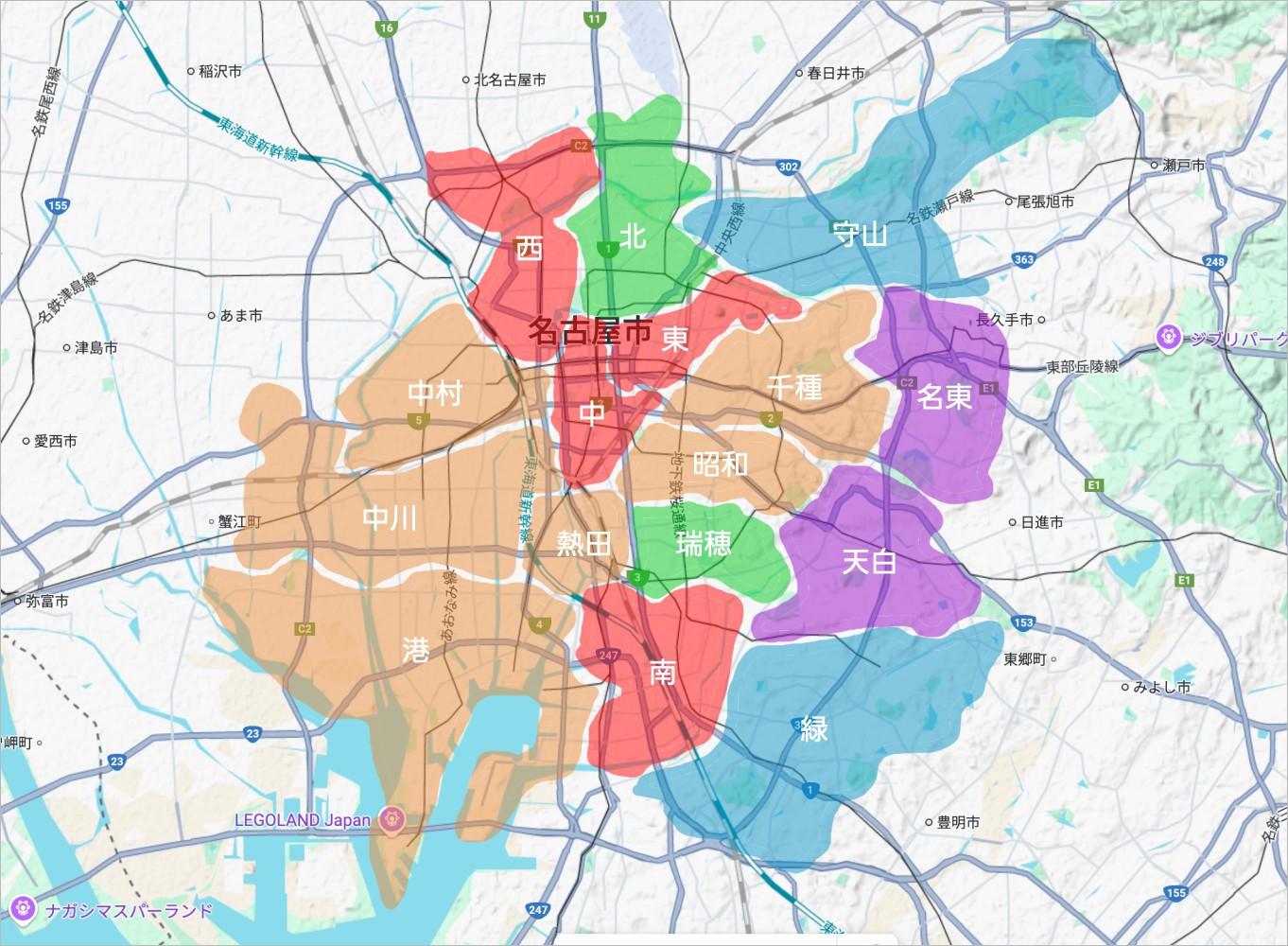

こういう16区地図を見るとき思うこと

- 名古屋市の面積は愛知県で4位なんだよねー。 1 豊田、 2 新城、 3 岡崎。

- 1889年に、市制が施行。

- 区制

- 1908年に、東区、西区、中区、南区。

- 1937年に、千種区、中村区、昭和区、熱田区、中川区、港区。1区あたりの人口が全国最大になって、行政事務が限界になったので分けたのだ。

- 1944年に、北区、栄区、瑞穂区。栄区は空襲で滅んだので、今は無い。

- 1963年に、守山区、緑区。

- 1975年に、名東区、天白区。千種区と昭和区が人増えすぎたので分かれた。