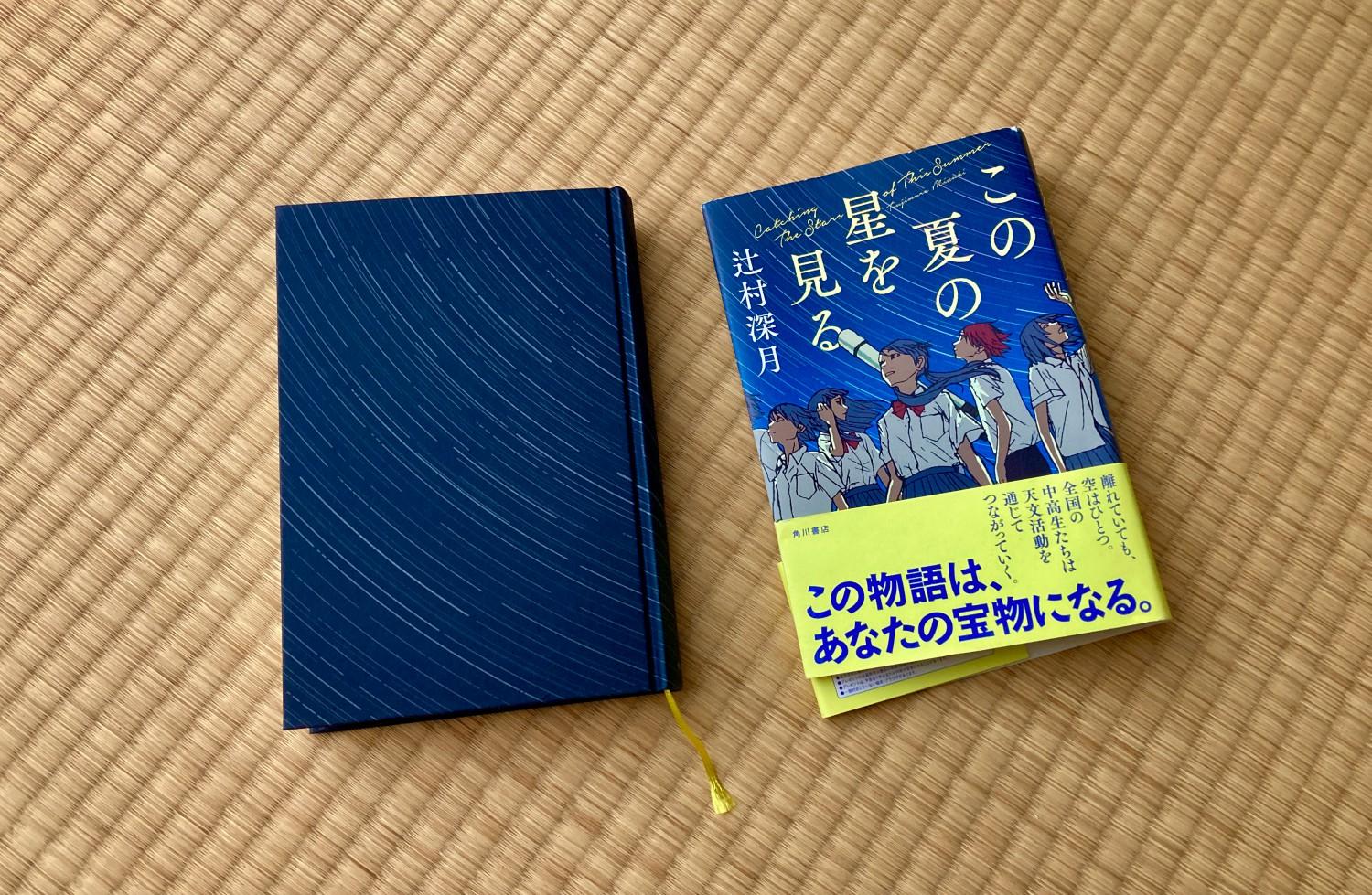

概要

知人が紹介してくれたので、読んだ。サマリと感想を書く。

サマリ

コロナ禍において、病気そのものではなく、べつのものに苦しめられる中高生のお話。

- 安藤 真宙: マヒロくん。渋谷、ひばり森中学校の1年生で、理科部。誤って、学年に男子が居ない中学校に入ってしまって正直最悪だ。サッカー部もなくて、ずっとやってたサッカーできなくなるし……。コロナずっと続いてくれたらいいのにと思っている。というところで、尊敬してたサッカーの先輩が物理に目覚めてて、 “物理では観測したものが答えになっていくのが楽しい” と語るのに “カッケェ!” ってなって、理科部へ入部。そこでチラッと見つけた、茨城県の高校で例年開催しているという “スターキャッチコンテスト” に興味を持って、茨城県、砂浦第三高校の天文部へ声をかける。スターキャッチコンテストというのは、ホームセンターで買える材料で望遠鏡を作り、同性能の望遠鏡で、指定された星を観測するまでの速度を競う競技である。スターキャッチコンテスト・オンライン版はその後大成功し、もう今では彼もひばり森中学校での充実した生活を楽しんでいる。

- 綿引 邦弘: 天文部の顧問の先生。 “星仲間” が大変多く、日本中に知人がおり、 JAXA の宇宙飛行士すら友達である。この先生が、スターキャッチコンテスト・オンライン版やるんだったら、どうせならもう1箇所くらい声かけようぜ、と言い出したことで、長崎県五島列島、五島天文台の仲良しグループも参加することになる。

- 才津 勇作: 長崎県五島列島、五島天文台の館長。スターキャッチコンテスト・オンライン版楽しそうやんということで、最近仲の良い高校生たちを誘ってくれる。

かくして、茨城、渋谷、五島列島間でオンライン活動が行われ、その関係性はその後、 “ISS を観測しよう会” とか、 “五島列島の吹奏楽部の演奏を見よう会” とか、 “茨城県、砂浦第三高校で制作したナスミス式望遠鏡のお披露目会” とかにつながっていく。大人はこの時期を “様子見の時期” にしたがっているが、彼らは “今年の自分たちだって、胸を張れるものを作れた” という充実感を得ることができた。

- 飯塚 凛久: リクくん。茨城県、砂浦第三高校の2年生で、天文部。姉が車椅子ユーザであることから、ナスミス式望遠鏡 (車椅子の人にラクに天体観測を可能とするタイプの望遠鏡) の制作を部の活動として提案する。両親のコロナ離婚に伴い、彼も転校することになったが、その前に制作を完了できた。チャラく見えるがしっかり者で後輩の面倒もよく見る。苦労を経験していてかつ前向きな奴は強い。

- 溪本 亜紗: 同じく天文部。作中屈指の名字の難度。 “溪” は “渓” の異体字。タニモトさん。

感想

- 時代はテレワークだ、という話だった。

- この時期、あらゆるオンサイトの活動がオンライン開催になり、人々はオンラインコミュニケーションへの適応を強め、居住地を問わず友達を作ることができるようになった。溪本さんの言うように、 “コロナの年じゃなかったら、私たちは (オンラインで) 会えなかった” という前向きな考え方は日常的にすべきだ。

- ネットゲーム・ネイティブの我々にとっては今更感の強い話ではあるけれども。

- 辻村深月さんの小説は以前一度読んでいた。『かがみの孤城』は良かった……

サマリをすごく書きづらい小説だった。明確なイベントのない物語はサマリを書きづらい。彼らは、なんとなく一緒に過ごして、ゆっくりと人間関係を育んで、気づけば心の支えを得ている。だからこそ、通読する価値を感じたんだ。

- こういう感想文を書いたものだ。そんで、今回の『この夏の星を見る』もそういう小説だった。中高生が、ゆっくりと人間関係を育んでいた。だから……物語のサマリを書くときは、スターキャッチコンテスト・オンライン版の立役者たちにのみ触れることになったよ。

- ぼくは、決断が遅くて、周囲の目を気にするような語り部が苦手なので、本小説の語り部たちに共感することはなかなか困難だった。けれども、だからこそ通読の価値があったな。自分とはぜんぜん違う価値観に触れることが、読書の目的だから。それが価値観を広げるような気がしている。これからも、知人たちのレコメンドを受けていきたいぜ。

- 綿引先生のこちらの意見は良かった。 “子どもからしたら、高価な望遠鏡でキレイに見れることよりも、ちょっと見づらくてもいいから自分の手で好きに操作できることが大事。” これがスターキャッチコンテストの “自作望遠鏡” の理由にもなっている。

- 長崎県五島列島、五島天文台の仲良しグループの佐々野円華さんの描写が面白かった。 “コロナさえなければ (友達との間がギクシャクすることもなかったのに)、と思うけど、でも元々自分は、日常にいなくていい友達と思われていたのかも” あえー?! そんな風に考えるんだ?! 論理的には筋が通っているが、考えもしなかった、という感じの考え方で面白かった。