概要

先日、知人と “クリストファー・ノーラン監督の作品は、難しいけど面白いよねー” で盛り上がり、 “インターステラー” を観返したのだが、その続き。

8月といえば、1945年の原爆投下だよな。よい機会かということで、 “原爆の父” の映画を観た。

サマリ

- 【超優秀な学生時代】 ロバート・オッペンハイマー (1904年生まれ) は、ハーバード大学を首席で卒業し、その後ケンブリッジ大学へ留学する。

- 【天職である理論物理学へ】 なんか知らんけど実験がめっちゃ下手くそなオッペンハイマーはみんなにバカにされてイライラしていたが、ニールス・ボーア (1885年生まれ) から理論物理学を勧められ、そちらでめっちゃ頭角を現す。映画では語られてないけれど、このあたりでめっちゃ有名な “ボルン-オッペンハイマー近似” を発表するらしい。

- 【母国で大人気物理学教授に】 (当時は物理学といえばヨーロッパだったので) ヨーロッパでの活動を勧められるものの、アメリカのバークレー校で教授となる。そこでめちゃくちゃ大人気となる。このあたりで1930年代。ドイツが核分裂の発見を発表し、ヒトラーがポーランド侵攻を始めることで、ユダヤ人であるオッペンハイマーは戦争への関心を強める。

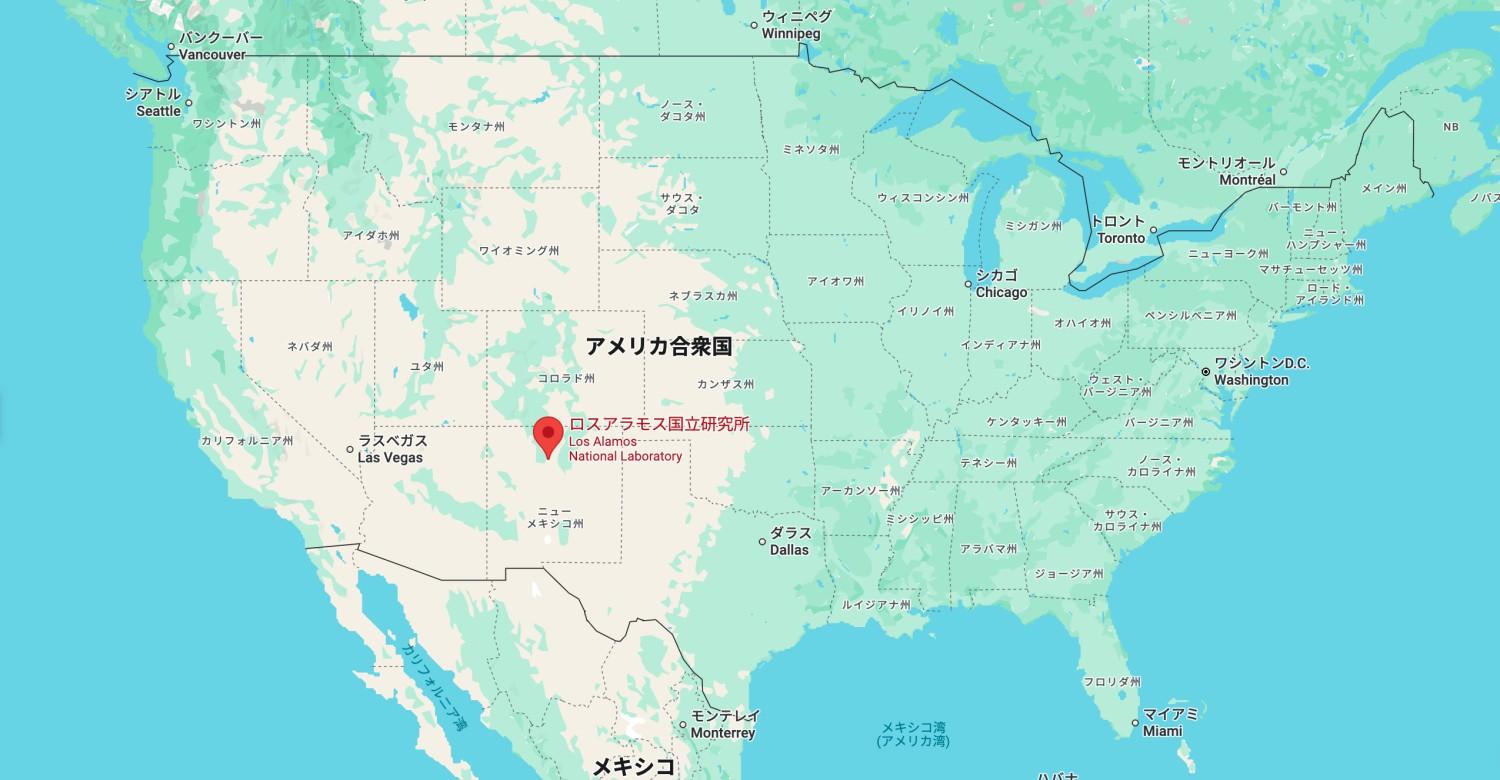

- 【マンハッタン計画、ロスアラモス開始】 “マンハッタン計画” の責任者レズリー・グローヴス大佐が、オッペンハイマーを科学部門の責任者に任命する。オッペンハイマーは、計画のために “町を作れ” と指示。メンバーを集め、ニューメキシコ州にロスアラモスという町を作らせて、そこで原爆は作られる。

- 【道義的問題は “ナチスよりマシ” で解決】 幾人もの科学者たちが、原爆の開発に疑問を投げかける。かつての恩師、ボーアも。が、だいたい “だがナチスではいけない” で解決する。

- “物理学300年の集大成が、大量破壊兵器なのか”

- “君は米国のプロメテウスだ”

- “人類は核兵器を持つことに準備できていない”

- 【広島と長崎へ原爆投下】 第二次世界大戦は日本の無条件降伏で終了し、オッペンハイマーは戦争の英雄となる。湧く科学者たち。一方で、自分たちが開発した兵器が民間人を大量に殺害したこと絶望する科学者たちもいる。オッペンハイマーは自らの原爆で人々が焼け死ぬ幻を見るようになる。

- 【トルーマン大統領の激昂】 オッペンハイマーは、ロスアラモスの土地を原住民に返すと語り、 “自分の手が血塗られたように感じる” と大統領へ語る。トルーマンはブチギレて、 “あの泣き虫を二度と寄越すな” と言う。その後オッペンハイマーはロスアラモスの退任式典で、 “ロスアラモスは呪われる” とスピーチする。

- 【原爆の国際管理を支持しつづける】 オッペンハイマーは、国家間の競争により、原爆の開発がずっと続くことを懸念しつづけ、全世界管理を支持する。

- 【ルイス・ストローズと敵対】 1949年、国会の討議の場で、オッペンハイマーは政治家のストローズを笑い者にする。これによりストローズはオッペンハイマーのことを恨み続ける。

- 【オッペンハイマー事件により、公職から追放される】 1954年、上述の恨みによりストローズが仕組んだ聴聞会により、オッペンハイマーは、共産党員と関わりがある (当時の常識では、ロシアのスパイである) のでは、という疑惑を晴らせず、公職から追放される。

- 1959年、ストローズは出世のための質疑に出る。そこで、オッペンハイマー事件を仕組んだ人物であるとバレて、出世の道は途絶える。

- 【エンリコ・フェルミ賞受賞】 これは映画では語られてないけれど、1963年、政府はオッペンハイマー事件の非を認め、オッペンハイマーの名誉回復を図る。

所感

- そっか、アルベルト・アインシュタインとか、湯川秀樹と同じ時代の人なんだ! 劇中でオッペンハイマーが、 “ぼくはアインシュタインに話を聞いてくる” と出かけていくのが痺れた。

- アルベルト・アインシュタイン (1879年生まれ)

- ロバート・オッペンハイマー (1904年生まれ)

- 湯川秀樹 (1907年生まれ)

- 湯川秀樹のことは映画中には出てこないのだが、 Wikipedia を読んでみると、交流があったことが分かって感動した。

- 全編を通して、 “ナチスが原爆を先に開発するよりはマシという考え” “大量破壊兵器の製造に関わることへの忌避感” が語られている、痛ましい3時間だった。オッペンハイマーは、表面上では科学者たちをうまく鼓舞し、 “科学のセールスマン” “君は政治屋だ、大昔に物理を捨てた” とまで言われる。でも内心ではつねに葛藤があったと分かる、映画の描写だった。

- オッペンハイマーが “原爆の父” と称される偉人となったのは、 “天才だったから” ではなくて、 “天才で、かつ、大量破壊兵器を製造する決心をしたから” だったのだろうな、と思った。同レベルの天才なら、ほかにもいただろう。その中でも、政治家によって重用され、後世に名が残るのは、世界を変える決心をした者だけなのだろう。

- 途中までは、『イミテーション・ゲーム』を観ていたときのような、天才科学者の歴史をたどるワクワク感があった。

- しかし、日本の名が映画の中に出てくるようになると、自然と気持ちが暗くなってきてしまったな。数ある “事実に基づく” 系の映画視聴経験の中でも、この気持ちになったのは初めてかも。すごい体験。

- トルーマン大統領は、 “戦争を早期集結に導いて、アメリカ兵の命を救った大統領” とされている。なんだこいつは! けしからんなあ! と思ってネットの記事を読んでみると、 “トルーマンは民間人が多くいる町に落とすつもりはなかった” とか “しかし公に投下決定を覆すことはできないので生涯それを抱えて生きるしかなかった” とか、オッペンハイマーに対して激昂したのは、 “自分の手のほうがお前の何倍も血塗られてるわ!” という理由だったとか、そういう話が出てくるわけよ。このあたりでぼくは調べるのを一旦やめた。

- こういう自分なりの調査で、憤りとやるせなさを感じて、しかし本当の真実は分からないことを認識して、分からないことへのもやもやを得ることが、歴史を学ぶことだと思った。

- 映画の演出としては、最初の核実験 “トリニティ実験” のときの演出が凄かったよな。政治的に、実験の失敗は完全な失脚をもたらすというドキドキ感とともに、エドワード・テラーが提唱した熱核暴走……大気に連鎖的に引火し、地球をそのまま滅ぼすかもしれない、という可能性もそこにはあった。小説にはセカイ系 (たった数人の平凡な子供の関係性が、世界の命運に直結するというジャンル) があるけども、あのシーンでは、マジで小さな赤いボタンひとつに、世界滅亡がつながっていたんだよな。本物のセカイ系、嫌すぎる。

重い感想は終わりにして、ドラマ的に良かったところを挙げていくぜ。

“なぜひとつの教義にこだわる? 私は揺れたい” “私も揺れたい”

あらもう、知的にロマンチック。

“あなたは複雑ではない。セックス不足なだけ”

あらもう、女性キャラクターのこういう発言、アツい。

“世界で唯一の理解者を遠ざけるな。いつか必要になる”

ガンガンやってるオッペンハイマーへ、友人がかけた言葉。いやもう普通に良いね。

“物理学の集大成が大量破壊兵器なのか?” “だが、ナチスではいけない”

重かった。けど、格好良かった。なんていうかこう、オッペンハイマーの凄かったことは、 “分からない” で停止せずに、一旦自分の答えを出して先へ進める能力なんだと思った。 “分からないことは分からないままにしておくこと” は論理的に考えるうえで大切なことだ。だけれど、政治の世界では、 “こうと決めて進む!” ということが必要なのだろう。オッペンハイマーは、それができた。だからロスアラモスのリーダーになれて、 “原爆の父” になってしまったのだろう。

“罪を犯しておいて、その結果に同情しろと? しっかりしなさい”

激アツ。オッペンハイマーの奥さん、キャサリン・ハリソン (愛称キティ) の台詞。これ凄い励ましの言葉だよな……。私は一緒に痛みを共有することはしない、お前が向き合え、しっかり向き合って乗り越えろ! という……うん、これは凄い。話の流れから、原爆の話かと思っちゃうけれど、これはオッペンハイマーが以前付き合っていた女性を死なせてしまったときの話。

というわけで Wikipedia を読みながら上のサマリを書いたのだけど、やっぱ難しいなあ! クリストファー・ノーラン監督の映画は!! 映像が白黒になるたびに、 “ヒェ〜、時系列シャッフルやめて〜!” とパニックになったよ。